Привет, мир!

Добро пожаловать в WordPress. Это ваша первая запись. Отредактируйте или удалите ее,…

«На ближнем кладбище я знаю уголок: Свежее там трава, не смятая шагами, Роскошней тень от лип, склонившихся в кружок, И звонче пенье птиц над старыми крестами…» (С. Надсон)

В южной части петербургской окраины 11 мая 1756 года во время царствования императрицы Елизаветы Петровны на месте старого погоста при церкви Иоанна Предтечи в Ямской слободе было устроено Волковское православное кладбище. Свое название оно получило от деревни Волковой и от прилегающего к нему Волкова поля. Предназначалось это кладбище для простых горожан, не отмеченных богатством и чинами.

Хоронили здесь без почестей, без порядка, часто и без должных обрядов. В том же 1756 году была возведена деревянная часовня, вставшая на оси дороги, названной впоследствии Расстанной улицей. Спустя три года, в 1759 году, случился пожар и полностью уничтожил строение, а на месте сгоревшей часовни 3 декабря того же года уже была освящена первая церковь во имя Спаса Нерукотворного Образа. Все, что известно об этой первой церкви, так это то, что она была небольшая и деревянная, на каменном фундаменте, однопрестольная и холодная. Долгими северными зимами служить в ней приходилось в овчинных шубах и валяных сапогах. Церковь нуждам прихожан не отвечала, и поэтому в 1776—1777 годы усердием купца Никифора Швецова (Шевцова) к ней пристроили теплый деревянный храм, освященный в октябре 1777 года в честь Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресения Словущего).Храм этот был самого простого устройства, без роскоши. Но и его постигла та же печальная участь: в начале 1782 года храм сгорел дотла, спасти удалось только часть ризницы и утвари.И в том же году причт активно взялся за возведение нового, каменного храма в честь того же праздника. Однако строительство продвигалось весьма медленно, по-видимому, из-за отсутствия необходимых для этого денежных средств. Стоимость постройки без придела составляла сумму в 7004 рубля, а притч, приступая строительству, имел всего 472 рубля. Остальные средства постепенно собирались. Новая церковь была построена заботами старшего священника Иоанна Дорофеева, а также помогавшего ему священника Симеона Михайлова и диакона Иоанна Башилова. 13 сентября 1785 года ее освятил один из выдающихся российских иерархов — митрополит Гавриил (Петров), «муж высокого ума, острого понятия, здравого рассуждения и великого просвещения..»,— так отзывался о нем русский просветитель Н. И. Новиков.

В исторической литературе имя архитектора данной церкви не названо, и автор проекта на настоящий момент точно не установлен. Но сейчас ряд исследователей по индивидуальному «почерку» и косвенным данным называют имя известного зодчего И. Е. Старова, строителя Троицкого Собора Александро-Невской Лавры, предполагая, что именно он разрабатывал проект храма и руководил его строительством. Часть строительного материала причт получал с заводов, или «сараев», Александро-Невского монастыря.

В марте 1793 года был освящен придел на хорах над папертью Воскресенской церкви во имя Архангела Гавриила, вероятно, в честь небесного покровителя митрополита Гавриила, который предложил «освятить означенный придел в такое наименование, какого нет в Петербурге, и к которому народ особливое усердие имеет».

Через 8 лет, в 1813 году, церковь на пожертвования старосты Прокопия Пономарева была отремонтирована и расписана под наблюдением русского жанрового живописца, академика И. П. Богданова, после чего 25 октября того же года архимандрит Филарет (Дроздов) вновь освятил ее.

Завершилось строительство храмового ансамбля на Волковском кладбище в 1832-1834 годы, когда архитектор П. Ф. Воцкий возвел перед Воскресенской церковью святые ворота — железные, на каменных вереях, с двумя калитками по сторонам и примыкающими к ним деревянными домами. Эти ворота назывались «святыми», так как над ними была поставлена икона Спасителя, перед которой постоянно горела лампада.

Церковь расположена в 40 метрах от святых ворот напротив Расстанной улицы. Ее видишь еще издали, в окружении огромных деревьев, и в любое время года она является объектом притяжения, сохраняя в то же время атмосферу уединенности и тишины. Одновременно со святыми воротами была построена каменная колокольня, увенчанная граненым шпилем (шпицем), шаром и крестом.

На первом ее ярусе располагался придел Архангела Гавриила. Второй ярус был открыт со всех сторон и служил колокольней с девятью колоколами. Самый большой из них, праздничный, который весил 271 пуд (4 тонны 336 кг), был отлит на Валдае. В те же годы на колокольне была установлена железная решетка. В 1871-1872 годы епархиальный архитектор Санкт-Петербурга Г. И. Карпов церковь перестроил и разместил склепы под спудом. В 1788 году по указанию митрополита Гавриила при освящении церкви был пристроен к ее входу деревянный тамбур. С внешней стороны алтаря была сделана дверь, которая стала для священнослужителей отдельным входом в алтарь. Последним перед революцией 1917 года ремонтом и расширением храма занимался в 1912-1914 годы архитектор В. Н. Бобров. К этому времени Воскресенская церковь, построенная в стиле раннего классицизма, стала архитектурной доминантой северной части Волковского кладбища и торжественным завершением Расстанной улицы.

В течение ХIХ и начале ХХ веков на территории Волковского кладбища из пяти церквей — Воскресенской, Спаса Нерукотворного Образа, Всех Святых, Святого Праведного Иова Многострадального и Успения Пресвятой Богородицы — сложился храмовый ансамбль с восьмью престолами, единым причтом и единым настоятелем. Волково кладбище, как его называли горожане, в то время было уникальным местом в Санкт-Петербурге, где можно было совершить до восьми литургий в день.

Воскресенская церковь среди этих церквей была первой по времени строительства. Ее название служило отличительным официальным наименованием причта во всех документах. Посетители кладбища обыкновенно называли ее «старой» или «деревянной», вероятно, по преданию о старой церкви, у которой крыша и верх колокольни были деревянными. Изначально она была белого цвета с зеленой железной крышей. К сожалению, до настоящего времени не сохранилось ни одного изображения внутреннего убранства церкви, но осталось подробное описание, которое сделал священник церквей Волковского кладбища протоиерей Николай (Вишняков). Современный вид Воскресенской церкви отличается от исторического, сложившегося ко второй половине ХIХ века, длиной основного зала и наличием в нем деревянных перегородок. Из описания протоиерея Николая известно, что потолок церкви был деревянный, оштукатуренный, пол простой, крашеный, с цокольными и мраморными надгробными плитами над прахом 33)погребенных под церковью. В притворе, справа от входных дверей, был погребен один из первых настоятелей Воскресенской церкви протоиерей Николай (Воцкий). Другой настоятель, протоиерей Василий (Никитин), захоронен в восточной части церкви. Пол амвона и алтаря был дубовым. Амвон возвышался над полом на две ступени и был огражден железной решеткой. С потолка спускалась бронзовая, золоченая люстра (паникадило) в 30 свечей. Иконостас в полтора яруса был высотой примерно в три с половиной метра. Все иконы были в золоченых рамах и в серебряных окладах с зеркальными стеклами.

Клиросы были закрыты небольшими иконостасами по четыре иконы в каждом; стены в алтаре, в центральной части церкви и в притворе были увешены иконами большей частью в серебряных окладах. Среди них была древняя икона святителя Николая Чудотворца, врезанная в другую икону, в которой сверху была изображена Святая Троица. Важно отметить, что среди множества икон были две иконографически редкие. Одна из них — Павская икона Божией Матери, которая почиталась особенно. Она находилась в иконостасе за правым клиросом. По изображению она отчасти схожа с иконами Божией Матери Феодоровской, Донской, Оранской, Владимирской и особенно Жировицкой, на которых Богородица изображена в пояс обращенной вправо с Младенцем на правой руке. Но на Павской иконе Иисус Христос был представлен обнимающим Матерь Своими ручками за Ее щеки. Такого изображения нет в изданном в печати Сборнике; не встречается и в изданных в разное время описаниях этих икон, как не встречается там и само название Павская. Другая — Кульменская икона Богородицы. Она находилась на передней стороне алтаря, небольшая, в среброзлащенном окладе, в ореховом киоте. Она не упоминается в описаниях, но, судя по надписям и приписке к ней, это был список с иконы, действительно существовавшей. Здесь Богоматерь стоит среди лугов, покрытых цветами и обрамленных деревьями, лик Ее обращен влево. Богомладенца Она держит на левой руке. Этот образ сходен с изображением на иконах Купятицкая и «Благодатное небо». По сторонам лика Богоматери и Спасителя написано: «Мария, мати Царя Христа Назорея», а ниже помещен летописный рассказ о явлении в 1643году.Из религиозных картин, украшавших в то время стены церкви, выделялась «Встреча Марии и Елизаветы» академика Н. А. Майкова. Она помещалась на стене с правой стороны за клиросом. Пожертвована она была в память погребенной здесь в 1856 году девицы Елизаветы Лихачевой, которая на иконе изображена молодой женщиной 25-30 лет.

Придел Архангела Гавриила находился на первом ярусе колокольни и представлял собой отдельную маленькую церковку. Придел был высокий и светлый. Алтарь, находившийся под крышей Воскресенской церкви и вдававшийся внутрь ее, был низок и темен, имел только одно окно на полутемную лестницу колокольни. На потолке висела небольшая изящная бронзовая люстра, украшенная хрусталем. Иконостас представлял собой дощатую перегородку с углублением к царским вратам, довольно грубой работы, но со вкусом окрашенный в розовато-оранжевый цвет. Все иконы верхней церкви были в серебряных окладах. В целом, придел Архангела Гавриила своей келейной миниатюрностью, уединенным положением, сочетанием простоты и благолепия, таинственным полумраком алтаря, производил, по словам отца Николая (Вишнякова), «трогающее душу и вызывающее на молитву впечатление». Многие верующие, заказывая заупокойную литургию просили отслужить ее именно в этом приделе. Здесь также располагались архив и ризница храма, где хранилась серебряная утварь XVIII века.

К концу ХIХ века Волковское православное кладбище представляло собой обширный сад или парк, засаженный деревьями и кустарниками, со множеством разнообразных палисадов, беседок, памятников и крестов, часто обсаженных в летнее время цветами, или украшенных венками и гирляндами. В своей повести «Петербургские письма» Всеволод Гаршин описал это место так: «Густая зелень закрывает кладбище; церковь, маленькая, старинная, едва виднеется из неё. Недавно поставили в сторонке другую, большую». Маленькая, старинная церковь, описанная Гаршиным, – это храм Воскресения Словущего на «Литераторских мостках», а другая, большая, – это храм Спаса Нерукотворного Образа.

С 1917 года начался тяжелый период в истории церквей Волковского кладбища, как, впрочем, и в истории всех православных церквей и всего духовенства. Большевики, захватившие государственную власть, открыли яростное наступление на Православную Церковь, направленное на полное ее уничтожение. Закон об отделении Церкви от государства от 23 января 1918 года лишил Русскую Православную Церковь статуса юридического лица. В июле 1919 года в Воскресенской церкви был организован приход с сохранением единого причта для всех церквей Волкова кладбища. Также утверждена церковная «двадцатка», которая заключила с местной администрацией письменный договор о передаче церкви верующим в сентябре 1921 года.

Усиливая с каждым годом давление на Церковь, советская власть в 1922 году под предлогом борьбы с голодом в Поволжье, провела кампанию по изъятию церковных ценностей. Из Воскресенской церкви были изъяты иконы и серебряная церковная утварь в пользу Помгола (Комитета голодающих). Икона святителя Николая и иконы с Царских врат были направлены в Эрмитаж.

Важно отметить, что церкви Волковского кладбища не уклонялись в обновленческий раскол. Последние настоятели церквей были сокурсниками по Духовной Академии патриарха Тихона и митрополита Сергия. Один из последних настоятелей всех церквей Волковского кладбища отец Иоанн Крылов был арестован в 1924 году за верность патриарху Тихону.

К началу тридцатых годов были варварски снесены две по близости расположенные церкви: Всех Святых и Успения Пресвятой Богородицы. Многие церкви к этому периоду были разгромлены и лишены колоколов, в 1933 году был повсеместно запрещен колокольный звон.

Еще за год до закрытия церкви в 1934 году разрабатывался план создания «Литераторского заповедника». Этот документ, хранящийся в партийном архиве, был написан в духе того времени. В нем сообщается, что предлагалось установить «особые часы для…совершения религиозных обрядностей с категорическим запрещением служителям культа находиться на территории заповедника в остальное время». Также предполагалось установить контроль «за впуск гуляющей публики» на территорию Некрополя и «применительно с правилами общественных мест запретить вход малолетним без взрослых провожатых, а так же лицам в нетрезвом состоянии, служителям культа в запрещенные для них часы» . До определения точных границ «Литераторского заповедника» предполагалось установить забор около здания Воскресенской церкви 55)параллельно «Литераторским мосткам». Территория вокруг церкви была запущенна: на кладбище не убирались сухостой, мусор и даже упавшие деревья.

Однако, в итоге, в связи с изменившейся ситуацией после убийства С. М. Кирова в декабре 1934 года, было принято совершенно иное решение. Следующий год стал переломным в истории церквей Волковского кладбища. На 13 февраля 1935 года, по данным Центрального Государственного Архива Санкт-Петербурга, во всех храмах на его территории служило девять штатных и приписных священников, а также пять диаконов. В ходе операции «бывшие люди» в марте-апреле 1935 года с «кировским потоком» были высланы из Ленинграда семь священников, четыре диакона и один псаломщик. Всего осталось на Волковском кладбище три священника и один диакон. «В Ленинграде становится страшно жить…», «…в несчастном Ленинграде стон стоит, и были бы еще целы колокола, слышен был бы похоронный звон. Эти высылки для большинства — смерть,» — написала в своем дневнике за 11 марта 1935 года современница тех событий Л. Шапорина. Храмы Волковского кладбища были обескровлены. Предположительно, последним настоятелем Воскресенской церкви был протоиерей Николай Михайлович Пашкевич, который был выслан из Ленинграда и расстрелян в 1937 году.

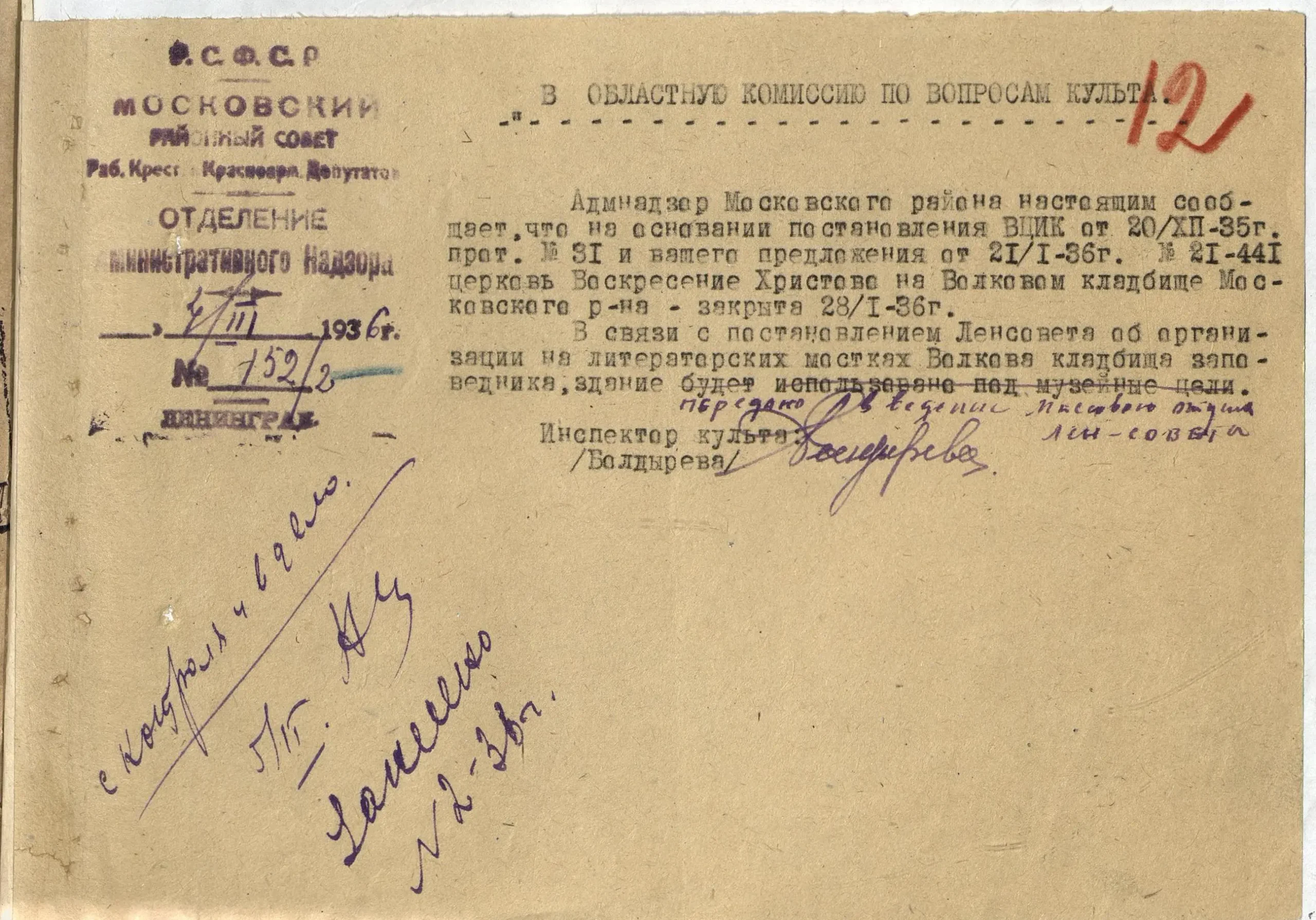

По имеющимся данным архивных источников, богослужения в Воскресенской церкви осуществлялись до июня 1935 года. В недрах Ленинградского Областного Исполнительного комитета СРКиКД в течение 30-х годов велась активная переписка о ее сносе. Выписка из протокола Президиума Ленинградского Облисполкома от 26 июня 1935 года о сносе церкви Воскресения на Волковском кладбище гласит следующее: «…здание содержится верующими в ненадлежащих условиях, при которых часть здания подвергается порче, и, как установлено наблюдениями, посещаемость… весьма незначительная, а также…, согласно заключения технической комиссии, не может быть рационально использовано для культурно-хозяйственных и других целей». И «полученный от сноса здания в значительном количестве материал (700 тысяч штук кирпичей и 250 куб. метров бута) будет использован на нужды строительства». 3 июля 1935 года председателю «двадцатки» Симоновой Марии Николаевне было вручено уведомление о закрытии церкви с правом обжалования этого решения в пятнадцатидневный срок. Активные миряне и члены «Двадцадтки» пытались отстоять храм. Но их доводы о «значении Волковского кладбища, как мест массового погребения (жителей) всего Ленинграда и места нахождения могил родных и родственников В. И. Ленина и известных русских писателей» для Комиссии по вопросам культов являлись «неубедительными» и «неудачными». По мнению властей, снос Воскресенской церкви, «отражает волю преобладающего большинства местного населения», …и «религиозные чувства и нужды верующих нисколько не будут задеты». Таким образом, «целесообразность ликвидации церкви и сноса здания вполне очевидна», поскольку для использования «на другие цели оно непригодно». Официально Воскресенская церковь была закрыта 28 января 1936 года. Молитва в этих стенах прервалась на долгие 73 года. Из архивных источников Государственного музея городской скульптуры известно, что церковного убранства и утвари не было в храме уже в 1935 году. Здание упоминалось, как «пустующее». Данных о судьбе изъятого церковного имущества, архива и библиотеки в настоящее время нет. Безвозвратно утрачен и иконографический материал, связанный с интерьером церкви. Возможно, некоторые предметы утвари были переданы в Храм святого Иова Многострадального.

3 июля 1935 года начался новый этап в жизни старинной городской церкви: Постановлением Президиума Ленсовета северная часть Волковского кладбища, именуемая «Литераторскими мостками», получила статус Музея-некрополя. Предоставление статуса музея позволило не только поддерживать благоустроенной территорию мемориала, сохранить старинную историческую планировку вокруг Воскресенской церкви, но и спасти от сноса в печально известную «пятилетку безбожия» и само здание церкви. В апреле 1936 года Президиум Ленсовета вынес решение о включении бывшей Воскресенской церкви в состав заповедника музея для размещения в ней музейного материала.

Постановлением Президиума Ленсовета северная часть Волковского кладбища, именуемая «Литераторскими мостками», получила статус Музея-некрополя. Предоставление статуса музея позволило не только поддерживать благоустроенной территорию мемориала, сохранить старинную историческую планировку вокруг Воскресенской церкви, но и спасти от сноса в печально известную «пятилетку безбожия» и само здание церкви. В апреле 1936 года Президиум Ленсовета вынес решение о включении бывшей Воскресенской церкви в состав заповедника музея для размещения в ней музейного материала. Но ее здание использовалось под складское помещение посторонней организации. Весь 1936 год Институт Русской литературы и Союзный институт экспериментальной медицины академика И. П. Павлова ходатайствовали об использовании здания церкви для своих экспозиций. Решения по этому вопросу Ленсовет не вынес, а по истечении трех лет 17 мая 1939 года последовало Постановление Ленгорисполкома о передаче Воскресенской церкви на баланс Государственного музея городской скульптуры. В течение нескольких десятилетий ГМГС сдавал пустующее помещение церкви разным организациям в аренду. Так, 1939 году оно было передано Тресту «Похоронное дело», который разместил в нем свое общежитие. Из исторической справки ГИОП, сделанной в 1940 году, известно, что пол церкви имел много надгробных плит. Сохранялась алтарная часть и солея. Пол в нем был по-прежнему выстлан дубовым паркетом. Кресты на шпиле и куполе были сняты. В 1943 году общежитие Треста прекратило существование. Есть сведения, что в годы Великой Отечественной войны в здании церкви жили сотрудники Музея скульптуры, которые по мере своих сил самоотверженно обеспечивали сохранение памятников Некрополя «Литераторские Мостки».

Но ее здание использовалось под складское помещение посторонней организации. Весь 1936 год Институт Русской литературы и Союзный институт экспериментальной медицины академика И. П. Павлова ходатайствовали об использовании здания церкви для своих экспозиций. Решения по этому вопросу Ленсовет не вынес, а по истечении трех лет 17 мая 1939 года последовало Постановление Ленгорисполкома о передаче Воскресенской церкви на баланс Государственного музея городской скульптуры. В течение нескольких десятилетий ГМГС сдавал пустующее помещение церкви разным организациям в аренду. Так, 1939 году оно было передано Тресту «Похоронное дело», который разместил в нем свое общежитие. Из исторической справки ГИОП, сделанной в 1940 году, известно, что пол церкви имел много надгробных плит. Сохранялась алтарная часть и солея. Пол в нем был по-прежнему выстлан дубовым паркетом. Кресты на шпиле и куполе были сняты. В 1943 году общежитие Треста прекратило существование. Есть сведения, что в годы Великой Отечественной войны в здании церкви жили сотрудники Музея скульптуры, которые по мере своих сил самоотверженно обеспечивали сохранение памятников Некрополя «Литераторские Мостки».

Годы Великой Отечественной войны территорию «Литераторских мостков» превратили в своеобразный укрепленный район. Здесь проходил противотанковый ров, были сооружены дзоты и другие оборонительные сооружения. После войны, по словам директора Музея Городской Скульптуры Г. Д. Нетунахиной, «Литераторские мостки» находились «в позорном состоянии»: ямы, свалка, мусор, пни. Требовался капитальный ремонт здания церкви с восстановлением фасада и разрушенных архитектурных деталей.

В мае 1946 года Государственный Музей городской скульптуры заключил договор с Трестом «Зеленое Строительство» об аренде главного зала церкви для хранения бертолетовой соли — «продукта № 8».В связи с этим был составлен акт об осмотре зала. Согласно акту, храм был разделен на девять комнат, в его центре располагался сквозной коридор шириной два метра. Комнаты были расположены по четыре с каждой стороны и одна из них находилась в алтаре. Отопление и электроосвещение были в нерабочем состоянии. Государственная инспекция по охране памятников протестовала против использования здания, являющегося памятником архитектуры, в качестве хранилища пожароопасного продукта. И это сыграло свою важную роль в том, что аренда Воскресенской церкви Трестом «Зеленстрой» была прекращена.

В 1948 году здание было сдано в аренду заводу «Монумент-скульптура» под гранитную мастерскую, в результате этого решения в зале церкви были проложены рельсы, зашиты окна, оборудованы кухня и санузел. И только когда истек срок договора с заводом, Воскресенская церковь в 1951-1952 годы была полностью отреставрирована. В этот период была проведена огромная работа по благоустройству Некрополя «Литераторские мостки». С середины 50-х годов здание храма использовалась под экспозиции Музея, посвященные жизни и творчеству деятелей культуры, чей прах покоится на «Литераторских мостках». Выставочный материал располагался в зале храма, который назывался «Мемориальным». Экспозиции в «Мемориальном» зале бывшей церкви всегда вызывали живой отклик у посетителей Некрополя. Вот несколько выдержек из отзывов о посещении выставок за 1959-1960 годы:

«Выражаем большую благодарность организаторам музея. Давно пора было подумать об этом. Как много можно познать в этом Храме искусства. Большое спасибо» (Л. А. Левис, В. Н. Лизуткин).

2 марта 1959 года: «Выражаем большую благодарность организаторам музея. Никогда нам в голову не приходило, что на Волковском кладбище погребены такие великие основоположники – деятели науки и искусства, великие литературоведы».

11 августа 1959 года: « Я русский и горжусь этим».

«Смотритель выставочного зала, она же уборщица, работает с 8 до 5 часов, и в 4-50 вынуждена закрыть доступ в зал, где обычно еще находится большое количество посетителей».

«Нам очень понравилась ваша выставка, мы хотим, чтобы она в будущем привлекала больше людей и расширялась больше и больше, вы хорошо оформили ее» (ученики 4 «г» класса 359 школы Мтарцева и Шкляр).

Первая попытка возродить в церкви богослужения была предпринята еще в послевоенном 1946 году. Уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви в ГИОП было направлено ходатайство о передаче Воскресенской церкви верующим. Письмо было отмечено двумя резолюциями: «ГМГС считает возможным удовлетворить ходатайство, так как он не в состоянии провести реставрационные работы»; «ГИОП не считает ответ Музея удовлетворительным, необходимо последовательно проводить музеефикацию объекта».

Но в начале 90–х годов ХХ века настоятель церкви святого Иова Многострадального протоиерей Феодор (Маркович) начал собирать подписи о возвращении Воскресенской церкви верующим. В течении семнадцати лет шла нелегкая, но упорная борьба за храм, долгая и изнурительная переписка с различным структурами города. Даже у представителей культуры и искусства не всегда было понимание, для чего это нужно, не было осознания того, что даст возрождение духовной жизни церкви. Так, 5 июля в 1996 года некоторые деятели культуры обратились с коллективным письмом к заместителю министра культуры РФ М. Е. Швыдкому в связи «возникшей проблемой передачи верующим Воскресенской церкви». По их мнению, «превращение Воскресенской церкви в заурядную приходскую с ежедневными требами, богослужениями и сопутствующими 88)жизни приходского храма явлениями (нищенствующими, рэкетом и т. д.) неизбежно нарушит историческую традицию… и повлечет за собой цепь проблем от морально-этических до обеспечения охраны, содержания, реставрации, научной информации о заповеднике-Некрополе. На чью ответственность будет брошен Некрополь?» Они просили оставить здание церкви на балансе и в составе музея и, «не нарушая традиции православной церкви», по отработанному с музеем расписанию, совершать панихиды, но «только о тех, чей прах покоится на «Литераторских мостках».

Однако, вопреки этим настойчивым попыткам помешать делу передачи здания церкви законному его владельцу — епархии — в итоге было принято единственное наиболее разумное решение по возвращению Воскресенской церкви. Незадолго до передачи Церкви был проведен капитальный ремонт храма, возведены кресты над колокольней и куполом. При их воссоздании использовали Крест надвратной главки ограды Волковского кладбища и Крест Надвратной Скорбященской церкви Александро-Невской Лавры, работы архитектора И. Е. Старова.

И вот, наконец, 26 сентября 2008 года в Воскресенской церкви на «Литераторских мостках» к великой радости священства и верующих была совершена первая после 73-летнего перерыва Божественная литургия. Богослужение было приурочено к престольному празднику церкви — Обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Санкт-Петербургская епархия подписала с Музеем городской скульптуры договор о совместном использовании здания церкви. С этого времени службы проходят регулярно по согласованному установленному расписанию. Режим проведения богослужений определяется историко-культурной ценностью храма, его статусом памятника федерального (общероссийского) значения и необходимость обеспечения сохранности здания как объекта культурного наследия. И всё же до сих пор здание храма состоит еще на балансе, учете и хранении Музея. Придельная церковь Архангела Гавриила в настоящее время еще не передана в введение епархии. На данный момент там располагаются хозяйственные службы Музея, а также проходят занятия воскресной и молодежной групп церкви. Всю новую церковную утварь, имеющиеся нынче иконы храм в этот период закупал на частные пожертвования прихожан.

С возрождением жизни храма была возобновлена и поминальная молитва о людях, погребенных в Некрополе «Литераторские мостки». Заложен фундамент для нового витка развития.

Добро пожаловать в WordPress. Это ваша первая запись. Отредактируйте или удалите ее,…